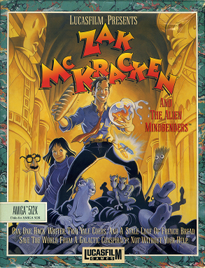

Zak

McKracken è un giornalista del National Inquisitor, testata scandalistica con sede a

San Francisco. Gli verrà chiesto di indagare su questi strani

avvenimenti di fantascienza sul genere di incontri ravvicinati nei

pressi del campeggio di Seattle, e doveva per forza andarci, poiché non vi

era altro modo per dar luogo all’avventura surreale di David Fox e quindi della Lucasfilm

dei dialoghi non possibili, gli enigmi non pensabili. Zak McKracken

diverrà il volteggio degli eccessi delle parole; la mistura sintattica si

impianta al cranio delle gioventù anni Ottanta come il tarlo fa col legno,

poiché di attigua consistenza doveva essere l’intuito del ragazzetto che

ascolta cose come Kenny Loggins. Eppure, e a dispetto dei riflussi e delle

dottrine di un decennio che voleva che la scrittura bruciasse al sacrifizio

della prosa, il titolo parla della evoluzione del videogioco e dei suoi

testi; l’attore si rimette al racconto. Il riporto direzionale, l’appiglio

cui issarsi per almeno ottenere il rendiconto dell’immagine è scartavetrato in

favore della lettura irriverente,

in modo che anche gli estimatori della struttura testuale potessero esserne

piegati.

Zak

McKracken è un giornalista del National Inquisitor, testata scandalistica con sede a

San Francisco. Gli verrà chiesto di indagare su questi strani

avvenimenti di fantascienza sul genere di incontri ravvicinati nei

pressi del campeggio di Seattle, e doveva per forza andarci, poiché non vi

era altro modo per dar luogo all’avventura surreale di David Fox e quindi della Lucasfilm

dei dialoghi non possibili, gli enigmi non pensabili. Zak McKracken

diverrà il volteggio degli eccessi delle parole; la mistura sintattica si

impianta al cranio delle gioventù anni Ottanta come il tarlo fa col legno,

poiché di attigua consistenza doveva essere l’intuito del ragazzetto che

ascolta cose come Kenny Loggins. Eppure, e a dispetto dei riflussi e delle

dottrine di un decennio che voleva che la scrittura bruciasse al sacrifizio

della prosa, il titolo parla della evoluzione del videogioco e dei suoi

testi; l’attore si rimette al racconto. Il riporto direzionale, l’appiglio

cui issarsi per almeno ottenere il rendiconto dell’immagine è scartavetrato in

favore della lettura irriverente,

in modo che anche gli estimatori della struttura testuale potessero esserne

piegati.

Si è in priorità di stare dietro l’indizio,

ma però senza farne un atto di urgenza, ché la condizione di stallo è la

costante da mettere a complemento del castello delle opzioni derivanti lo

SCUMM, presto a schermo, fino a strisciare col mouse e realizzare il senso dello humor e il nonsense alieno

della sequenza di culto, come quando si indossa gli occhiali di Groucho Marx

a elusione degli extraterrestri, o come quando si deve assemblare tute da

astronauta con una muta da sub e una brocca per pesci; dentro il paradosso

di una sceneggiatura di mirabile ostruzione si dovrà grossomodo diventare

gli oggetti spaesati (nonché centrali) della graphic novel di

interazione, che se si vuole è la traccia a spostamento del cursore che la

storia avrebbe poi accostato alla deriva del punta e clicca. La filosofia dell’ispezione

maniacale prenderà il sopravvento sulla volontà, in verità assai latente,

di abbandonarsi a cercare sul web su una qualche soluzione guidata. Non sia

mai. «L’impegno usa

premiare», dice Fox, e la chiave per la prosecuzione potrà (dovrà) essere

raccolta anche sulla via incidentale, dopoché ogni singolo percorso di

risoluzione sia stato battuto e allorché il tentativo di dare un senso al

racconto abbia istruita la facoltà del contrappasso. E comunque, se il

videogioco è d’uso spacciare il garbuglio degli eventi fuori dell’impianto

della logicità, la sua infrastruttura di comandi mirati e semplici, di

azioni eseguibili manovrando d’istinto, crea la trasformazione del gesto

meno gravosa di quanto parrebbe se giusto intrisa delle complicanze

concettuali fornite allegate le avventure della Sierra, che anche erano

graziate dai testi di Roberta Williams.

Fase due: il pennello. Si colora in calco di

pennarelli a evidenziatore per meglio definire il tratto allungato, lo

sfondo di marcatura della prospettiva, e l’animazione essenziale degli

ambienti a otto bit – il titolo è port diretto da Commodore 64 –

non collide l’artefazione e anzi completa le stringature del tratto

fumettista che vuole continuare gli stili e il character design di

Maniac Mansion. La tecnica è brillante. Si agisce di scrolling e schermi

di assoluta accordanza alle sovraimpresse parole perché sia in prominenza

di quanto interessanti possono realizzarsi pure le figure di comparsa, entro

il quartiere della sottile ironia disposto da Ron Gilbert per altruismo,

quand’anche in camera di regia si prefigurasse già dall’intro di dovere

deviare per ragione di continuità sul terreno del divertimento indotto,

della balla spaziale da poter scagliare in contro gli stereotipi

dell’intrattenimento serioso delle pubblicità, dove grazie alle tastiere

bianche e al mouse il genitore si sentisse in obbligo di concessione, poiché

«col computer si può studiare». La portanza (la rilevanza) che un qualcosa

come Zak McKracken può comportare rispetto a una generazione giovanile che

in fondo non chiedeva altro che d’essere svezzata, di evolvere oltre

l’inconsistenza della cultura del consumismo e del conformismo, induce a

credere che il suo apporto formativo il videogioco Lucasfilm dovesse averlo

imbastito, e che probabilmente senza questo gruppo di pionieri, di scrittori

e disegnatori bohémien lo scavalcamento dell’idea comune del giochino

elettronico non si sarebbe affermato, negli anni a seguire. O comunque, non

come si è infine assunto sul luogo dell’arte contemporanea.