In

quei tempi lontani si beveva ancora il latte, e la genitrice ci inveiva contro

perché si tornava a casa con i pantaloni strappati e le ginocchia peste,

figurarsi dunque se si sapesse cosa fossero Capcom o lo Z80; eppure già allora

si praticava con ardore il culto del salto e dello sparo, dell’annientar mostri,

o del fuggir da essi. L’altare sul quale si metteva in atto codesta fede era il

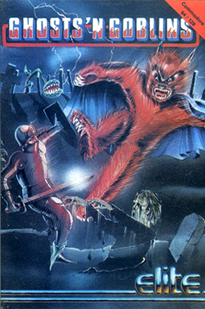

C64, ed il dio, il feticcio, era Ghosts’n Goblins. Era inevitabile per noi

infanti venir rapiti da tal concentrato di topoi avventurosi/orrorifici: il

cavaliere in armatura che poi resta nudo a combattere era l’alter ego per

eccellenza, e pur privo di lineamenti sul nostro home computer, aveva la

folta barba rossa a infonder carisma; le lapidi, gli alberi spogli, le torri

azzurrine da cui uscivano i demonietti rendevano una tangibile inquietudine

ai nostri giovani occhi, gli zombi, i corvacci, quei maledetti demoni rossi

che ti vengono addosso, gli orchi di ghiaccio e il resto del bestiario

sprizzavano malvagità da tutti i pixel, e poi vi era l’infingarda fiaccola,

forse l’arma più diabolicamente frustrante mai vista in un videogioco: sono

tutti simboli radicati nella memoria, parte del bagaglio culturale di

chiunque si trovasse in età scolare in quei medi ’80 del secolo scorso,

dunque piuttosto che dilungarsi ulteriormente sui singoli dettagli del

titolo in questione preferiremo rimembrare cosa significava giocare allora a

ghosteggobbli,

e provare a dire cosa resta oggi di quell’esperienza.

In

quei tempi lontani si beveva ancora il latte, e la genitrice ci inveiva contro

perché si tornava a casa con i pantaloni strappati e le ginocchia peste,

figurarsi dunque se si sapesse cosa fossero Capcom o lo Z80; eppure già allora

si praticava con ardore il culto del salto e dello sparo, dell’annientar mostri,

o del fuggir da essi. L’altare sul quale si metteva in atto codesta fede era il

C64, ed il dio, il feticcio, era Ghosts’n Goblins. Era inevitabile per noi

infanti venir rapiti da tal concentrato di topoi avventurosi/orrorifici: il

cavaliere in armatura che poi resta nudo a combattere era l’alter ego per

eccellenza, e pur privo di lineamenti sul nostro home computer, aveva la

folta barba rossa a infonder carisma; le lapidi, gli alberi spogli, le torri

azzurrine da cui uscivano i demonietti rendevano una tangibile inquietudine

ai nostri giovani occhi, gli zombi, i corvacci, quei maledetti demoni rossi

che ti vengono addosso, gli orchi di ghiaccio e il resto del bestiario

sprizzavano malvagità da tutti i pixel, e poi vi era l’infingarda fiaccola,

forse l’arma più diabolicamente frustrante mai vista in un videogioco: sono

tutti simboli radicati nella memoria, parte del bagaglio culturale di

chiunque si trovasse in età scolare in quei medi ’80 del secolo scorso,

dunque piuttosto che dilungarsi ulteriormente sui singoli dettagli del

titolo in questione preferiremo rimembrare cosa significava giocare allora a

ghosteggobbli,

e provare a dire cosa resta oggi di quell’esperienza.

Dunque si è detto che il

primo approccio con il classico fu sulla macchina Commodore. Conversione a

cura di Elite, nella persona di Chris Butler. Artigiani con le palle i

nostri, in quegli anni convertivano vagonate di titoli, pesi massimi come

Bomb Jack, 1942, Ikari Warriors,

Buggy Boy,

cercando di rendere il feeling da sala al meglio delle modeste possibilità

dell’hardware a disposizione. Certo, i colori erano pochi e i pixel grossi,

ma visto che non ci era allora permesso, tapini noi, di varcar le soglie di

quelle fucine di criminalità spicciola che erano le sale giochi, non era

ancora il tempo dei confronti con l’arcade; e ad ogni modo quel che qui va

detto, e che i bimbi ciccioni con lo snes oggi come allora con tutta

probabilità stenteranno a comprendere, è che quelle grafiche che potevano

non dire nulla erano per noi tessere di un disegno di cantori e dei che

dicevano tutto, nella squadratura degli sprite a otto bit. Il gameplay

d’altronde era funzionante. L’elevata difficoltà frustrava certo, ma ad ogni

partita si avanzava un po’ di più, le lunghe sessioni pomeridiane furono

dolce irrinunciabile martirio, sudate fredde cariche di tensione, immani

incazzature, grida di felicità al superamento del ponte infuocato, storie di

vita così, come le partite di pallone o il mare. E poi i suoni. Allora non

potevamo sapere che Mark Cooksey aveva reinventato Chopin a bordate di SID

nel mesmerizzante tema portante, in un momento creativo degno di Wendy

Carlos, ma quel pezzo che da funereo diviene incalzante, inframmezzato

dall’agghiacciante grido del Red Arremer, è qualcosa di memorabile anche a

venticinque anni di distanza.

Non molto tempo dopo ci si

trovò finalmente di fronte al cassone, e come si può immaginare fu grande la

sorpresa nell’ammirare i colori e la definizione che umiliavano il nostro

feticcio, nel trovare un diverso ordine dei livelli, una difficoltà ancor

più estrema, ma mitigata dalla presenza di un tasto dedicato al salto, così

che finalmente si poteva saltare davanti a una scala ed evitare la palla di

fuoco in barba alla pianta malvagia, scoprire addirittura un gran finale nel

castello, del tutto assente nella nostra versione domestica, e subir

l’immane tortura di dover rifare tutto una seconda volta per godere del vero

finale. Anche il mood era ben diverso, meno tenebroso, ché quel tripudio di

grafiche e suoni era improntato al divertentismo, con le musichette

parodistiche e i pois sulle mutande di Arthur. Eppure, si notò anche che la

giocabilità era quasi invariata rispetto alla nostra modesta conversione.

Conversione che in fondo al nostro animo si continua ad amare.