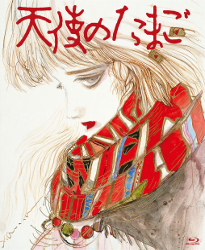

Ci

sono svariati modi per parlare di Angel’s Egg. Potremmo discutere del suo

status di anomalia rispetto all’industria dell’animazione giapponese,

locuzione ormai equiparabile di per sé a una condanna. Fare una disamina del suo

contesto produttivo, con un Mamoru Oshii, non ancora diventato regista di fama

mondiale grazie a Ghost in the Shell, in preda a forti smanie autoriali dopo la

defenestrazione dalla direzione di Urusei Yatsura per via di

Beautiful Dreamer.

Oppure, cercare di tracciare nel film un intreccio o almeno delle tematiche di

fondo, approccio che Oshii stesso accoglie con un’alzata di spalle. No, noi

cominceremmo da Andrej Tarkovskij. La giovinezza cinematografica di Oshii è

stata spesa nelle sale d’essai di Tokyo a guardare la stagione d’oro del cinema

europeo: Godard, Antonioni, Bergman, Fellini, e appunto il regista di Andrej

Rublëv. I punti di contatto tra i due autori sono molteplici, dall’approccio

meditativo alla narrazione, ai tempi cinematografici dilatati, passando per il

lirismo scenico e le tensioni spirituali.

Ci

sono svariati modi per parlare di Angel’s Egg. Potremmo discutere del suo

status di anomalia rispetto all’industria dell’animazione giapponese,

locuzione ormai equiparabile di per sé a una condanna. Fare una disamina del suo

contesto produttivo, con un Mamoru Oshii, non ancora diventato regista di fama

mondiale grazie a Ghost in the Shell, in preda a forti smanie autoriali dopo la

defenestrazione dalla direzione di Urusei Yatsura per via di

Beautiful Dreamer.

Oppure, cercare di tracciare nel film un intreccio o almeno delle tematiche di

fondo, approccio che Oshii stesso accoglie con un’alzata di spalle. No, noi

cominceremmo da Andrej Tarkovskij. La giovinezza cinematografica di Oshii è

stata spesa nelle sale d’essai di Tokyo a guardare la stagione d’oro del cinema

europeo: Godard, Antonioni, Bergman, Fellini, e appunto il regista di Andrej

Rublëv. I punti di contatto tra i due autori sono molteplici, dall’approccio

meditativo alla narrazione, ai tempi cinematografici dilatati, passando per il

lirismo scenico e le tensioni spirituali.

Un film in particolare spicca per vicinanza

ideologica a Angel’s Egg, e ne risulta il predecessore più immediato. Uscito nel

1975 dopo un lungo tira e molla con le autorità sovietiche, Lo specchio è

un’opera ermetica, non lineare e visionaria, che cerca, più che di raccontare,

di raffigurare un luogo dell’animo, il modo in cui nel gorgo del tempo si

diventa ciò che si è. Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine,

direbbe T. S. Eliot; e in segno di continuità con La terra desolata, Angel’s Egg

parte da un mondo spettrale e diroccato, in cui si aggirano un giovane soldato

con un fucile a forma di croce, e una diafana bambina che porta con sé un enorme

uovo, che forse contiene la possibilità di una rinascita, forse invece è vuoto.

Da qui in poi il silenzio, il cuore della luce: Oshii opta per una

linea il meno narrativa possibile, facendo pronunciare ai suoi personaggi

pochissimi dialoghi – in buona parte dei ripetuti “chi sei tu?” – e rendendo gli

accadimenti su schermo non spiegabili se non tramite esegesi. Pretenzioso,

direbbero i maligni: a ogni modo, l’Uovo dell’Angelo ha un guscio arduo da

scalfire, risultando per i suoi 71 minuti una visione criptica, un sogno

guardato dall’esterno.

Il carattere onirico della pellicola è

catalizzato dal fondamentale apporto del co-sceneggiatore e character designer,

uno Yoshitaka Amano in stato di grazia. Per l’occasione l’illustratore dei Final

Fantasy dà fondo al proprio talento, plasmando gli incubi dell’autore di

Jin-Roh: Uomini e lupi

con scenari derelitti, organici, eterei. Tableaux vivants, nella migliore

tradizione cinematografica mitteleuropea. Il respiro di Oshii e Amano soffia

oltre le prove migliori dei loro colleghi di genere, oltre Neo-Tokyo, oltre

Laputa, fin verso la Zona, il pianeta Solaris, e le armonie di Werckmeister.

L’immagine comunica ciò che oltrepassa il regno della parola mozzata.

Le balene, la disperazione, gli uomini vuoti, la catarsi.

Il gorgo in cui si diventa ciò che si è.

Ciò che poteva essere e ciò che è stato

Tendono a un solo fine, che è sempre presente.

L’Uovo è rotto, l’Uovo è integro: il film più sfuggente ed economicamente

sfortunato di Oshii è probabilmente anche quello più pregno di significati,

traguardo non da poco per un regista così spiccatamente politico e filosofico da

risultare problematico per i suoi produttori.

Per quanto ci riguarda, il massimo storico.